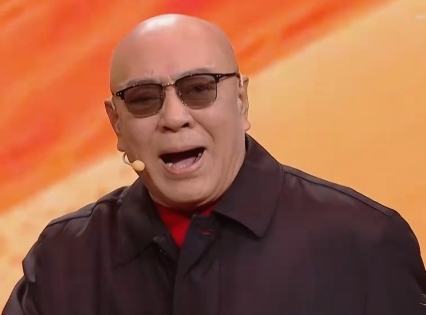

1998年某個尋常午后,劉大剛接到一通神秘電話:“楊潔導演要見你,趕緊來劇組試裝!”這位國家京劇院的老演員沒想到,這次試鏡將讓他成為幾代人記憶里的沙僧。

試鏡現場的“神來之刀”

走進《西游記》續集劇組時,劉大剛心里直打鼓。化妝師給他粘上大胡子、戴上僧帽后,楊潔導演盯著他看了半晌,突然說:“你會武功嗎?”劉大剛二話不說,抄起旁邊的道具戒刀就來了一段京劇武生的把式。

刀光飛舞間,他看見楊導眼睛亮了。“就是你了!”導演拍板時,劉大剛還舉著刀愣在原地。后來他才知道,這段即興表演完美契合了沙僧“卷簾大將”出身的設定——既要有天將的英武,又要有僧人的沉穩。

從京劇舞臺到通天河

其實這緣分早有伏筆。當年楊潔導演拍《西游記》第一部時,就看過劉大剛在京劇《鬧天宮》里演巨靈神。那會兒他揮錘子的架勢,給導演留下了深刻印象。等到拍續集需要新沙僧時,楊導立刻想起了這個“有真功夫的京劇演員”。

進組第一天,演孫悟空的六小齡童跟他開玩笑:“咱們這取經隊伍,終于湊齊了四大武生!”原來師徒四人全是戲曲科班出身——六小齡童紹劇、遲重瑞京劇、劉大剛京劇,連馬德華都是昆曲演員。

月牙鏟比青龍偃月刀還沉

觀眾可能不知道,沙僧那柄月牙鏟足有二十多斤重。劉大剛每天收工后都要加練一小時,就為舞出“舉重若輕”的感覺。有次在張家界拍戲,他扛著鏟子爬山路,道具師傅看不下去要幫忙,他擺手說:“沙和尚的本事就是挑擔,我得多練練。”

最難忘的是拍通天河結冰那場戲。零下十幾度的天氣,他穿著單薄的僧袍在冰面上反復拍攝,胡子都結了小冰柱。導演喊卡后,工作人員趕緊用白酒給他擦身子活血,他卻樂呵呵地說:“這回真成‘沙師弟’了,渾身上下都是沙粒似的雞皮疙瘩。”

“老實人”不好演

在劉大剛看來,沙僧看似是師徒里最簡單的角色,其實最難把握分寸。“唐僧要端莊,悟空要靈動,八戒要詼諧,而沙僧要是演呆了像木頭,演過了又搶戲。”

他給角色設計了不少小細節:悟空鬧天宮時他微微搖頭,八戒偷懶時他悄悄嘆氣,唐僧遇險時他第一個握緊月牙鏟。這些細膩處理讓觀眾記住了這個“最靠譜的二師兄”。

三十年不變的“沙僧體質”

《西游記》播完后,劉大剛去菜市場買菜,賣菜大媽死活不肯收錢:“沙師弟取經辛苦,我請你吃個西瓜!”有次打車,司機認出他后直接鎖車門:“今天必須送您一程,就當我也參與取經了!”

如今七十多歲的他,依然保持著沙僧的習慣——走路腰板筆直,說話不緊不慢,家里那把月牙鏟永遠擦得锃亮。去年某衛視春晚,師徒四人重聚,他扛著月牙鏟出場時,全場觀眾齊聲喊:“沙師弟,行李我們幫你挑!”

尾聲:取經路永遠在腳下

回顧這段經歷,劉大剛最感激的是戲曲功底給他的滋養:“沒有京劇的唱念做打,就舞不動月牙鏟;沒有傳統文化的熏陶,就理解不了沙僧的忠厚。”

就像他常說的:“每個人都是取經人,都要挑著自己的擔子走過九九八十一難。”而三十年前那個在試鏡現場舞刀的中年演員,早已把自己舞進了億萬觀眾的青春記憶里。