很多人買龜苓膏,第一件事就是翻配料表,想看看這名字里帶“龜”的,到底有沒有龜,一看還真有,可龜排在第十位,前面全是水、糖、涼粉草,人就糊涂了,聽著像中藥,吃起來卻跟甜品一樣。

龜苓膏最早是當藥用的,三國時候諸葛亮帶兵打仗,士兵水土不服,當地人就拿龜甲加草藥熬湯給他們喝,后來廣西梧州濕氣重,老百姓也靠這個解暑祛濕,那時候的龜苓膏就兩種東西,龜甲和土茯苓,熬得要十五個小時以上,顏色是淡黃褐色,不是現在這種黑乎乎的,現在的黑色是加了涼粉草才有的,涼粉草便宜,好放,適合工廠大批量做。

龜甲能入藥,這事兒從漢代就開始了,《神農本草經》里頭就記著呢,做龜苓膏主要用的是鷹嘴龜和金錢龜,這兩種龜現在野外的都是國家二級保護動物,不能隨便抓,市面上賣的龜苓膏,用的都是人工養的,不是整只龜都下鍋,只取背甲和腹甲,也就是咱們說的龜殼,龜肉不進鍋,因為沒啥藥效,龜甲熬出來的是膠,叫龜膠,主要就是滋陰、清虛熱、補心養血。

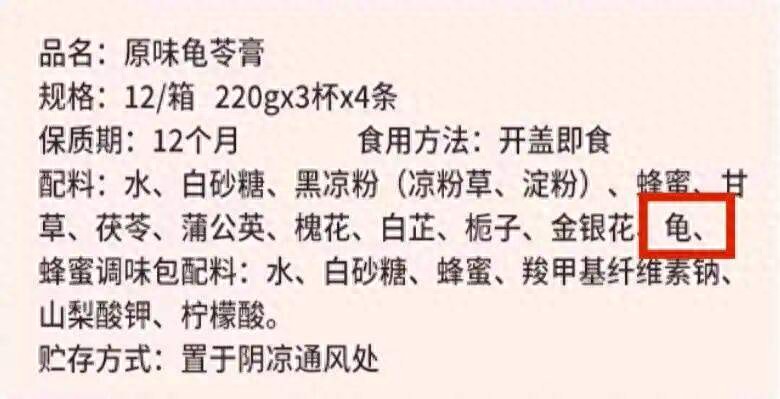

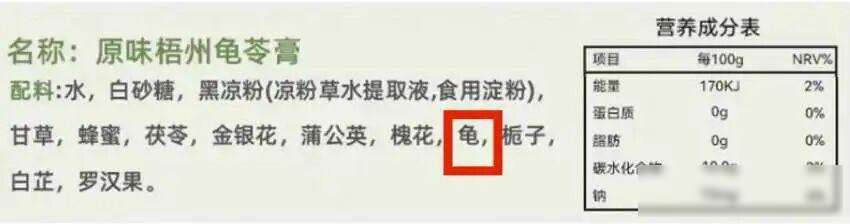

一碗龜苓膏到底得用多少龜呢?你可能沒想到,要是自己在家熬,真得拿整只龜來燉,那確實費勁,耗時間,但現在大家買的都是現成的龜苓膏粉,十克粉就能沖出一碗,你翻翻配料表,龜這東西排在后頭,算下來,一碗里頭的龜甲不到零點一克,也就是說,你吃這一碗,頂多就是吃了指甲蓋那么大一塊龜殼,這點分量,基本就圖個意思,吃多了還容易拉肚子,或者鬧過敏,龜甲性子偏寒,不是人人都受得住。

品牌老說“真龜熬制”,聽著像真材實料,可你去瞧瞧,龜那點東西在里頭連零頭都算不上,多半就是圖個名頭,圖個說法,人一看到“龜”字,心里就覺著這是老方子,能祛濕,能養人,可吃下去的哪是龜啊,吃的是“老字號”這三個字帶來的踏實勁兒,就跟老婆餅里沒老婆,驢打滾里沒驢一個道理,龜苓膏里的龜,不過是名字里頭的一個字,不是真拿它當主料。

現在廣西梧州一年能產兩千多噸龜苓膏,九成以上都是工廠做的,2021年龜苓膏配制技藝成了國家級非遺,但這不代表它還是當年那種一手一手熬出來的樣子,非遺認的是做法和背后的文化,不是藥效有多強,市面上賣的龜苓膏,早從藥變成了小零食,名字沒改,功能卻換了,你以為自己在吃藥,其實買的是個老故事。

有人覺得這樣挺好,方便還便宜,吃著也解饞,也有人覺得這是騙人,明明是甜品,非說成是藥膳,其實用不著吵,龜苓膏早就不一樣了,它跟著現在人的口味和習慣改了,龜還在,但少得幾乎沒影,你吃的時候,是沖著味道,還是圖個心里覺得養生,那全看你自個兒怎么想。