從萬米深淵的微生物研究,到歷史長河的正義捍衛,從洱海之濱的生態守護,到人工智能的前沿探索,新時代青年綻放出怎樣的光芒?9月28日,由中央網信辦網絡傳播局、上海市委網信辦指導,上海交通大學、嗶哩嗶哩、澎湃新聞聯合主辦,米哈游支持的“青春華章?共赴山海向未來”主題展演活動在上海交大閔行校區舉行。活動前夕,記者走進上海交大校園,傾聽00后AI博士、青年科研者、歷史守望者、生態守護者的故事,且看青年何以詮釋時代擔當。

00后AI博士:接穩科技報國接力棒

00后博士生王殿儀正以代碼為筆,在人工智能的賽道上書寫青春答卷。這位復旦大學-上海創智學院2024級博士生,用專業選擇詮釋著年輕人對時代使命的回應。

隨著人工智能技術的爆發式發展,科幻電影里的智能圖景逐漸照進現實,“從阿爾法狗到生成式 AI,技術迭代太令人興奮了。”王殿儀在大二時就轉入人工智能專業。而這份熱情化作了實打實的成績:從大二到大三,他連續始終保持專業第一,最終進入復旦大學直博,并通過選拔加入上海創智學院。如今,他專攻多模態大模型研究。這種能“聽、說、看、讀”的智能系統,既能根據圖片講故事,也能按文字生成圖像,正成為AI落地應用的關鍵方向。

2025年4月的一場沙龍,讓他對科研使命有了更深理解。

“人工智能是年輕的事業,也是年輕人的事業。”今年4月29日,習近平總書記在上海模速空間考察時勉勵年輕一代。

當時,王殿儀作為學生代表現場聆聽總書記囑托,至今難忘當時的激動,“我們要接好時代的接力棒,把AI研究和祖國發展緊緊聯系在一起。”在他看來,人工智能不同于傳統理科,“必須落地應用并不斷迭代升級”,而上海的產業生態正為這種產學研融合提供沃土。如今,他每周總結科研進展,在實驗室打磨技術,“年輕人的優勢就是思維自由,或許能敲開AI創新的另一扇門。”

青年科學家:在萬米深淵貢獻中國智慧

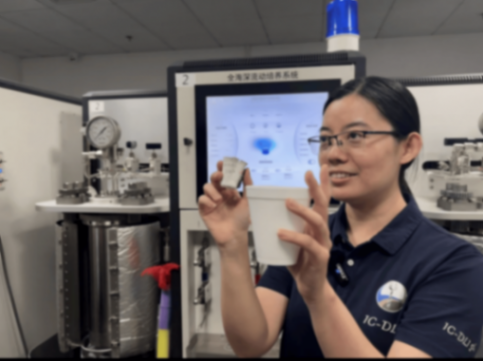

“我是一個到海底‘尋寶’的人。”上海交通大學生命科學技術學院副研究員趙維殳這樣定義自己的工作,而她的“尋寶之地”是地球“第四極”——深達11000米的馬里亞納海溝。那里水壓高達1100個大氣壓,相當于20頭大象站在一個指甲蓋上,連鋼鐵都會被輕易壓扁。

2021年之前,全世界登上月球的有12人,到過馬里亞納海溝的卻只有9人,“我們做的事,一度比登月還難!”趙維殳回憶,一次持續兩個月的科考航程中,團隊遭遇至少5個臺風,他們的船是當時海區唯一的作業船只。秉持中國載人深潛“寧冒風險,不當逃兵”的精神,隊員們日夜不休,爭分奪秒珍惜每一次深淵“探寶”機會。

深夜的海溝曾給她帶來震撼的生命體驗。12小時夜潛中,從入水到數千米深海,不知名的熒光生物像夜幕中的流星,黃的、綠的、藍的不斷劃過眼前;當潛水器探照燈在溝底亮起,幽藍的海水中,無數水母、小蝦歡快游動。這個曾被認為是“生命禁區”的地方,正上演著生命狂歡。

經過不懈研究,團隊在海溝發現7564種微生物,其中89.4%是未知新物種。這些深淵“居民”藏著獨特生存智慧:有的精簡基因“斷舍離”,有的廣納功能“雜貨鋪式生存”,甚至能將高壓傷害轉化為能量,把塑料、重金屬等污染物當作“美食”,堪稱深海“環保衛士”。這項成果以合輯形式登上國際頂級期刊《細胞》,打破國際深淵生物學領域20年沉寂,團隊還建成全球唯一的深淵生命大數據庫,通過《馬里亞納共識》向世界開放共享。

如今,趙維殳的00后研究生已接過接力棒。“每個同學上了船,你就發現他整個人精神面貌都不一樣,可能平時躺平,上了船卻特別有責任感、集體榮譽感。”她笑著說,“他們下潛上來總說‘我還沒看夠呢’,現在的年輕人有裝備、有支持,能完全放飛想象力。”

歷史守望者:用影像與文獻釘牢戰爭恥辱柱

上海交通大學紀錄片中心主任、戰爭審判與世界和平研究院特聘研究員陳亦楠,將目光投向歷史深處。過去十年,她帶領團隊創作《東京審判》《亞太戰爭審判》《正義的審判》“審判三部曲”,用鏡頭揭開塵封往事,讓世界聽見關于戰爭與和平的中國聲音。

這段追尋始于美國國家檔案館的一次相遇。在那里,她找到記錄東京審判的原始膠片,“膠片盒蓋生銹打不開,我用圓珠筆撬開蓋子,黑白畫面映入眼簾的瞬間,一場跨越時空的歷史對話就此開啟。” 她看到中國檢察官向哲濬當庭發言的無聲影像,盡管聲音模糊,那份莊嚴與正義感卻穿透時光,讓她下定決心,“要讓更多世人知道這段歷史。”